A dor invisível do abandono: impacto na personalidade adulta

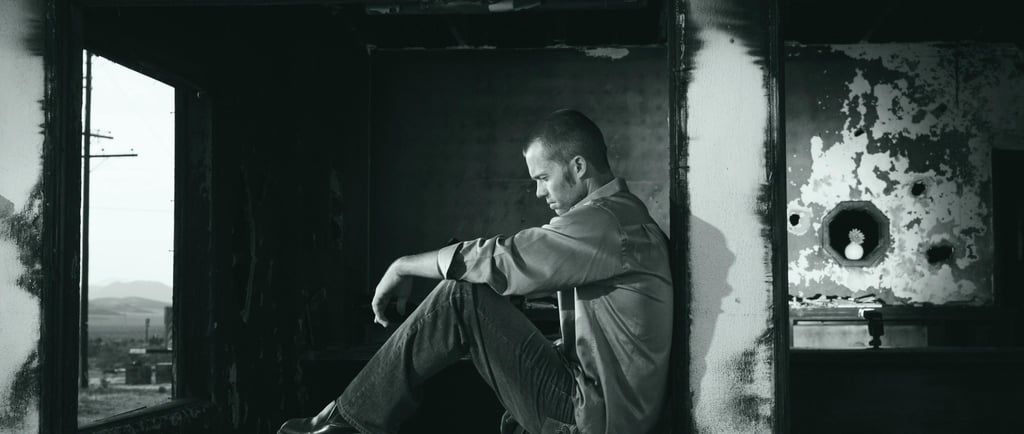

O abandono raramente chega como o estrondo de uma porta a fechar-se. Na maioria das vezes, instala-se em silêncio, numa presença que não ampara, num olhar que não encontra, numa resposta que chega tarde ou não chega. É uma ausência que se repete até se tornar um clima, um ar subtil, mas constante, que a criança respira sem saber que o respira, e que, anos mais tarde, já adulto, continuará a inspirar quando o corpo pressente distância, quando o coração adivinha perda, quando a mente lê indiferença até onde talvez haja apenas cansaço. Se quisermos compreender o impacto do abandono na personalidade adulta, precisamos de olhar para além do evento evidente da separação. Precisamos de perceber como a ausência se torna linguagem, hábito e crença. Como se escreve, página após página, na narrativa íntima do valor, segurança e pertença.

TRAUMABORDERLINE

Sérgio Fonseca

9/28/20257 min read

Para muitos, o abandono teve uma forma objetiva. Alguém que partiu, morreu, desapareceu, foi hospitalizado, foi preso, mudou de cidade provocando silêncio, provocando corte, provocando vazio. Para outros, o abandono assumiu uma forma subjetiva. Os cuidadores estavam, mas não estavam. A presença era mecânica, a disponibilidade emocional intermitente, o colo distraído, e a escuta ausente. Há ainda o abandono vinculativo, que não se define por presença ou ausência em si, mas pela inconsistência. Hoje calor, amanhã gelo, depois uma avalanche de afeto que promete eternidade e, logo a seguir, retraimento abrupto. E existe o abandono funcional, talvez o mais discreto, quando se pede à criança tarefas de adulto. A parentificação, emocional e instrumental, para consolar o cuidador deprimido, “tomar conta” dos irmãos, gerir conflitos que não lhe pertencem. E, nesse gesto errado, confia-se ao pequeno a regulação dos grandes! Em todas estas faces, a mensagem é semelhante: “não estás seguro”, “não és prioridade”, “para seres amado tens de moldar-te”, “se precisares demais, perdes”.

A neurociência ajuda a entender por que razão esta mensagem fica tão funda. O abandono repetido ativa e reativa circuitos de ameaça. A amígdala aprende a vigiar sinais ínfimos de afastamento; o hipocampo, responsável por ligar experiências em tempo e contexto, começa a indexar as relações como territórios imprevisíveis; a regulação pré-frontal, sob stress, perde finura, e as respostas tornam-se rápidas, por vezes explosivas, por vezes de congelamento.

Nada disto é defeito! Tudo isto é adaptação!

A criança aprende a sobreviver num clima instável, inseguro e imprevisível. Mas a adaptação “salvadora” da infância transforma-se, na idade adulta, numa lente que deforma o presente. Um atraso numa mensagem acende alarmes desproporcionais; uma expressão neutra é lida como rejeição; a possibilidade de separação (férias, trabalho, mudança, etc) pode ser vivida como catástrofe. É assim que o passado, quando não integrado, insiste em acontecer no agora.

As manifestações desta ferida na vida adulta não são uniformes; variam conforme a história, a estrutura e os recursos de cada pessoa. Em alguns, o abandono produz tempestade: aproximação intensa, fusão emocional, desejo de pertença total, intercalados com medo de ser descartado e raiva quando o vínculo falha. É o padrão frequentemente observado na personalidade borderline: a ameaça de perda ativa protesto, implosão e, às vezes, atos desesperados para impedir a separação anunciada ou imaginada.

Noutros, o abandono produz silêncio: apagar-se para não incomodar, dizer que sim para não perder, procurar incessantemente garantias, ceder lugares e desejos numa economia relacional onde a autonomia custa caro. É o padrão típico da personalidade dependente: a ameaça de perda ativa submissão, apaziguamento e uma renúncia crónica ao próprio centro. Dois caminhos, uma raiz comum: a convicção íntima de que, se eu me mostrar inteiro, o outro partirá; de que, se eu exigir o que necessito, ficarei sozinho.

A clínica encontra esta ferida nos detalhes. O adulto que diz “eu compreendo, as pessoas têm a sua vida” e, enquanto diz, contrai os ombros numa resignação que não é maturidade, é desistência aprendida. A mulher que se desorganiza horas antes do companheiro viajar, não por capricho, mas porque o corpo recorda aeroportos de infância onde promessas ficaram por cumprir. O homem que procura confirmar três, quatro vezes se “está tudo bem entre nós”, tentando controlar, com perguntas, a imprevisibilidade que conheceu em casa. O paciente que chega sempre dez minutos mais cedo para garantir que o terapeuta não o esqueceu; o que falta à sessão porque “não queria incomodar”; o que testa limites com pequenas tempestades para verificar se a relação resiste. Em todos, a mesma gramática: se o mundo é incerto, preciso de certezas; se o amor é intermitente, preciso de provas; se, quando preciso, perco, então não posso precisar.

Dizer a um adulto “o seu problema é o abandono” é pouco e, às vezes, cruel. O abandono não é diagnóstico: é contexto!

O que cura não é a nomeação isolada, mas a transformação das condições internas que mantêm a ferida ativa. Aqui, a terapia tem de ser mais do que discurso; precisa de se tornar experiência. A primeira experiência corretiva é a consistência: presença que não promete o que não pode dar, horários que se cumprem, fronteiras claras, previsibilidade que não anula a humanidade, mas organiza-a. A segunda é a validação: dizer, com palavras e gestos, que a dor tem razão de ser, que a resposta intensa não é “exagero”, é memória; que o corpo não é inimigo, é testemunha. A terceira é a reconstrução de sentido: perceber como o abandono se infiltrou nas escolhas, nos amores, nos trabalhos, nos silêncios; e decidir, passo a passo, que lugar terá no futuro, não como tirano, mas como capítulo.

A Terapia Focada nos Esquemas oferece aqui um mapa precioso. Quando o esquema de abandono domina, o mundo é lido por antenas que procuram, incessantemente, sinais de perda. Os modos internos oscilam entre o Vulnerável, que teme e chora; o Protetor Desligado, que se ausenta para não sentir; o Punitivo, que repreende por “precisar demais”; e, nalguns casos, o Zangado, que protesta por antecipação. O trabalho clínico não é calar estes modos, mas reorganizá-los. A reparentalização limitada, atitude firme e cuidadora do terapeuta, oferece ao Vulnerável a experiência que faltou: alguém fica. O diálogo com o Punitivo desmantela o mito de que dependência saudável é fraqueza. E a Psicoeducação traduz em linguagem compreensível o que o corpo já sabe: sem segurança, o sistema defende-se; com segurança, o sistema aprende. À medida que o self saudável cresce, o vínculo deixa de ser negociação angustiada e torna-se encontro possível entre dois sujeitos.

A terapia narrativa, por seu lado, permite que a ausência ganhe lugar na história sem a colonizar. Quando o paciente diz “sempre fui que fiquei para trás”, há uma frase que precisa de ser interrogada: foi sempre assim? Houve exceções? Quem viu quando ninguém via? Como é contar este enredo hoje, a partir de quem se tornou? Narrar não apaga o abandono, mas liberta a identidade do seu monopólio. É o gesto de passar da frase totalizante, “eu sou o abandonado”, para a formulação mais verdadeira e humana, “houve abandono na minha história, e mesmo assim continuo a construir presença”.

É fundamental ainda reconhecer a dimensão corporal desta ferida. O abandono não se resolve apenas com ideias; precisa de novas experiências fisiológicas de segurança. O trabalho de grounding, respiração, orientação sensorial, toque terapêutico quando adequado, reconcilia o sujeito com um corpo que esteve demasiado tempo em alerta ou desligamento. É no corpo que se aprende, finalmente, que ausências podem ser pensadas sem que o coração dispare; que despedidas podem ser vividas sem que o estômago sucumba; que esperar não é morrer um pouco, é só esperar.

Em termos diferenciais, a distinção entre o abandono vivido na personalidade borderline e na dependente não é um preciosismo académico: é critério de precisão e respeito. No borderline, a oscilação entre aproximação e afastamento nasce de um sistema nervoso sensível à mínima mudança no campo relacional. Uma mensagem não respondida em minutos pode desencadear uma cadeia de interpretações catastróficas: “fiz algo errado”, “já não me quer”, “preciso de fazer-me ouvir”. A intensidade do protesto é, muitas vezes, proporcional ao medo. Na dependente, a defesa segue outra gramática: “para não perder, cedo”; “para não ficar só, calo-me”; “para ser amado, desapareço um pouco”. No primeiro, a angústia procura assegurar o vínculo; no segundo, procura não o ameaçar. Ambos merecem intervenções que reconheçam a raiz comum, o abandono, sem confundir estratégias tão diferentes.

Talvez a pergunta que mais assuste quem foi ferido por esta ausência seja simples e radical: “é possível amar sem medo?”. A clínica não promete amores sem risco. O que propõe, quando feita com rigor e humanidade, é algo mais realista e mais livre: amar com medo, mas não à mercê dele; desejar proximidade, sem se perder; suportar intervalos, sem o desespero de quem volta para um quarto vazio. A terapia não fabrica garantias externas; ajuda a construir garantias internas: uma capacidade de estar consigo que não exclui o outro, mas deixa de fazer do outro a única âncora.

No consultório, o momento mais comovente é, por vezes, discreto: quando o paciente nota que a ausência do terapeuta, uma pausa de férias, um feriado, um atraso comunicado, já não inaugura hecatombes internas. Há inquietação? Sim; há saudade? talvez; mas já não há abismo! Esse instante, aparentemente pequeno, é um marco. Ele diz que o esquema perdeu soberania, que o corpo aprendeu novos caminhos, que a história, enfim, inclui capítulos de presença. E diz, sobretudo, que o amor deixou de ser negociação de sobrevivência para se tornar espaço de encontro, falível e bom.

Se o abandono é a dor invisível que esculpiu lugares ocos no interior, a terapia é, em última análise, um exercício de arquitetura: lançar vigas onde antes havia ar, abrir janelas onde houve clausura, devolver chão a quem caminhou suspenso. Não se trata de apagar a ausência, mas de a circunscrever; de ensinar que falta não é desamparo; de permitir que a esperança deixe de ser aposta desesperada e passe a ser trabalho paciente. A excelência clínica aqui não se mede em frases brilhantes, mas na qualidade da presença uma presença que não promete o que não pode dar, que não dramatiza o que é humano, que não moraliza necessidades legítimas, que acompanha a travessia até que a pessoa possa, com a serenidade possível, dizer: “fui abandonado em lugares da minha história, mas hoje não me abandono”.

Se procura acompanhamento psicológico especializado em trauma, depressão, ideação suicida, luto ou perturbações da personalidade, pode agendar consulta comigo ou com a minha equipa clínica. Todas as intervenções seguem o mesmo modelo clínico avançado, integrando neurociência, psicanálise relacional, terapia focada nos esquemas e terapia narrativa, com a minha supervisão contínua.